| 歴史文化基本構造推進事業 瀬戸の魅力再発見「水野の殿様街道を歩く」 <瀬戸市のHP より> | |||||||||||||||||

| 殿様街道 | |||||||||||||||||

| (前略)この墓参りの道を「殿様街道」と呼んでいるが、江戸時代の文献や絵図には「殿様街道」という文字はまったく載っていないので、街道の公式名称ではありません。例えば尾張徇行記には「定光寺街道」および「水野街道」と書かれ、中水野絵図では「往還通り」、新居村絵図では「御成筋」と表示されています。”尾張の殿様が、ご先祖さまのお墓参りに通る道” というので、地域の人々が勝手に「殿様街道」と名付けた愛称だと思われます。「殿様街道」という言葉は明治以降になって一般的に使われるようになったのでしょう。 | |||||||||||||||||

| 殿様街道の現況 | |||||||||||||||||

| 昔から道路は生活の手段として重要ですから、時の移り変わりとともに造り変えられ改良されて来ました。殿様街道も同様に改造が重ねられ大半は姿を消してしまいましたが、それでも昔の道筋は所々に現存しています。 寛政4年(1792)の中水野村絵図で殿様街道筋をたどると、新居と中水野の村境にある柏井峠を越えて北へ進むと、海老弦(えびびづる)川の上流に「一ツ橋」が、下流に「唐沢橋」が描かれ、水野川に架かる水野大橋を渡ると東光寺門前へたどり着きます。一ツ橋と唐沢橋は現存しませんが、水野大橋は現在も残っています。現在の水野大橋はコンクリート製ですが、昔はもう少し下流に土橋が架かっていたものと思われています。 臨済宗妙心寺派の東光寺には、源敬公廟へ参詣する藩主一行が、休憩所として度々利用した記録(文書)が残されています。(絵図は省略) |

|||||||||||||||||

| 参詣行列の休憩所(薬王山東光寺) | |||||||||||||||||

| 薬王山東光寺は、中水野村豪農(大庄屋)桜井伊左衛門家の先祖の七郎が、永正元年(1504)丹波(現

京都府)から雪心(せっしん)宗白(そうはく)という僧を招いて創建したお寺です。臨済宗妙心寺派の禅宗寺院でかつては定光寺の末寺でした。 (中略)歴代藩主の参詣行列は険しい石坂や横笛嶺へ向かう前に休憩する場所として東光寺を利用しており、享保16(1731)七代藩主宗春(むねはる)、文化8年(1811)十代藩主斉朝(なりとも)、嘉永6年(1853)十四代藩主慶恕(よしくみ)、安政3年(1858)十五代藩主茂徳(もちなが)の立ち寄った記録が東光寺に残されています。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|

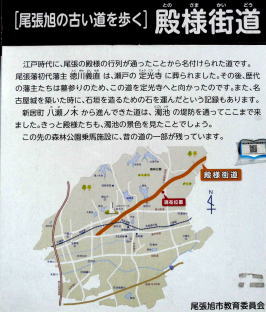

| <柏井町交差点角の大楠横の説明看板> 説明には「森林公園内の乗馬施設には、昔の道の一部が残っています」とあるが… |

<濁池からの道と森林公園通りとの三叉路> 濁池からの道は大楠の北で森林公園通りに合流する 旧地図を見ると、森林公園通りも昔からの道を拡幅整備したことが分かる |

|

|

| <森林公園通りからの分岐> 新旧地図共に三叉路から300m程で北東へ分岐するがこの道は行き止まる 南側100mにも並行する道がありこちらが昔の道だった可能性もある |

<愛知用水> 斜めに分岐する道を進み愛知用水を渡ったが 現在は三叉路北100mを右折して暗渠上を横切り南側の道に合流できる 但し、旧地図には道筋が示されていないので分岐点だったかどうかは不明 |

|

|

| <老人ホーム先の通行止め> この先は昔のため池の堤防下と思われる所に突き当たるので 昔の道だったとしてもどこかで並行する南側の道に合流しなければならない |

<並行する南側の道の突き当り> 愛知用水東側まで戻って三叉路を南進 南側の道とのT字路を左折して進むと舗装が途切れて山道になり車止めあり |

|

|

| <森林公園施設の運動広場西側の車止め> 歩行者は通行可能でこの日も散歩している人々を見かけた 但し、森林公園敷地内は規制が厳しく「立入禁止」の看板が目につく |

<ため池を埋め立てた上に整備された運動広場> 旧地図に示された道はこの運動広場の南寄りの位置を北東方向へ延びている |

|

|

| <運動広場の南端> 東進後北へ折れて弓道場の西側へ |

<「立入禁止」の看板が立つ弓道場西側> 昔の道はこの辺りから弓道場を横切り 更に東隣の野球場の中を通っていたと思われる |

|

|

| <野球場> ため池の南側沿いに進んできた道は弓道場辺りから 池に流入する小川に沿う道となり野球場の中央辺りを横切っていたようだ |

<運動公園ハウスの南側の小川> 現在は殆ど流れていないがこの南側沿いに昔の道があった思われる 小川上流は車道(市道)を暗渠で横切り森林内の浅い谷底の涸れ沢に続く 沢の東には並行した細い舗装路があり、この道が繋がっていたと推定できる |

|

|

| <乗馬施設の厩舎南側の道> 大楠横の説明看板に「昔の道の一部が残る」と記されていたので 小川南側の乗馬施設附近で探したが面影らしきものは発見できなかった 厩舎の南の道を進んで小川上流部附近の市道の乗馬施設出入口へ |

<市道にある乗馬施設出入口> 向かい側のゲートの左(西側)が浅い谷になっている |

|

|

| <車止めのゲート> 施錠されているが歩行者は通行可能 谷底の沢から20~30m東にゲートから続く舗装路が並行する 昔の道を少し広げて舗装しただけで以前は車が通行していたと思われる |

<狭く曲がりくねった道> 地図を見ると沢に添うように緩い坂道が続いている この先の旧村境に柏井峠があったということからここが柏井坂と思われる 本日の行程で唯一昔の道の雰囲気を感じられた区間だ |

|

|

| <水野団地側のゲート> 歩行者通行可能の対策が施されている 道はここで市境の県道に合流するが現在の地図にも ゲート附近から少し北の幼児広場の近くまで続いている道が記載されている |

<やまて坂3交差点> 瀬戸環状線を北へ100m附近の標高がいちばん高く その先や東側は下るので旧柏井峠はこの辺りになりそうだ 北方向へ少し下った東側に幼児広場あり |

|

|

| <昔は道になっていた幼児広場> この先は北東方向へ延びる高層住宅の私道となっている 旧地図の森林公園から北東へ続く道はここを通っていたと思われる (今昔マップの1980年の地図では道が記載されている) |

<高層住宅南側の私道> 幼児広場から戻り、やまて坂3交差点を左折、本郷線を進み私道入口へ 新旧の地図を重ねると森林公園から北東方向へ続く道は ここで本郷線に交わり、本郷線は南へ延長されている |

|

|

| <イオン南東角の交差点> 合流点からこの辺りまでは新旧の地図上でも道筋が一致している 水野団地を造成する際に森林公園からの道を幹線道路として生かし 現イオン北で西にカーブしていた道筋を直線化して本郷線(市道)としたようだ |

<海老弦川と本郷線の海老弦橋(1987年竣工)> イオンを過ぎると本郷線は、みずの坂地区の谷筋を北へ流れる海老弦川を渡る 寛政4年と天保12年の絵図にある一ツ橋は旧地図を見るとこの少し上流にあったと思われる |

|

|

| <本郷町東交差点> イオンの交差点からの新旧地図上の道筋のズレはここで再び一致 殿様街道は集落内の交差点を右折して唐沢橋を渡ったと思われる 橋の名前から海老弦川が合流後の唐沢川に架かっていたと考えられる |

<唐沢川と水野橋> 海老弦川は唐沢川に合流してすぐにこの橋の下を流れている 海老弦川の下流で唐沢橋を渡ったが、昔の唐沢橋は今は無いとのこと 旧地図にも唐沢川を渡る道は外になく水野橋附近にあったと思われる |

|

|

| <中水野町交差点> 水野橋を渡って100m程で左折して北東方向へ進む道へ |

<昔の道を拡幅直線化した車道> 道沿いには農家と思われる広い屋敷の住宅が見られる |

|

|

| <水野大橋> 橋を渡って右折すると北側にある東光寺の門前に着く |

<東光寺> 歴代藩主の行列が険しい石坂や横笛嶺へ向かう前に休憩した |

| <メ モ> | |||||||||||||||||

| 殿様街道2の区間は、広大な森林公園や大規模住宅団地造成などで殿様街道の面影が殆ど失われているので、歩行計画作成にあたって綿密に下調べをして想定される道筋を決めて実施した。 | |||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| ・ この区間の殿様街道と思われる道は、拡幅や舗装、直線化が図られていて面影を感じ難いが、森林公園の運動施設内を除いてその道筋は現在も残っていると言って良さそうだ。 | |||||||||||||||||